1. 便秘とは?

便秘とは「便が出にくい状態」を指します。医学的には、排便が週に3回未満であったり、硬い便で強くいきまないと出ない、残便感が続くといった状態をいいます。単に回数が少ないだけでなく、「出にくさ」「すっきり感のなさ」も便秘のうちに含まれます。

厚生労働省の国民生活基礎調査や疫学研究によると、日本人全体の約5% が「便秘あり」と答えています。女性は男性の約2倍多い。高齢者(65歳以上)では20〜30%にのぼり、介護施設や寝たきりの方では50%以上が便秘傾向であるとされています。

2. 便秘が続くとどのような弊害があるのか?

便秘を放っておくと、痔や裂肛(切れ痔)、お腹の張り、食欲不振などの不快症状が出やすくなります。高齢者では便が腸に詰まって「糞便塞栓」となり、腸閉塞のような危険な状態に進むこともあります。さらに、便秘が長引くと腸内環境が悪化して肌荒れや疲労感の原因になることもあります。

3. 便秘のタイプ(現代医学的な見解)

現代医学では、便秘を大きく3つに分けます。

- 弛緩性便秘:腸の動きが弱く、便が進まないタイプ。高齢者や運動不足の方に多いです。このタイプの便秘は最も多く見られ、60%~70%程度とされています。

- 痙攣性便秘:ストレスなどで腸が緊張し、便が通りにくくなるタイプ。便がコロコロしやすいのが特徴です。若年〜中年女性に多く、過敏性腸症候群(IBS)の一型としても現れます。10%~20%がこのタイプの便秘とされています。

- 直腸性便秘:便が直腸に来ても便意を感じにくく、出しづらいタイプ。トイレを我慢する習慣などが関係します。骨盤底筋の協調障害、痔のために排便を避けることなどが原因で、高齢者や長期臥床患者に多く見られます。10%~15%程がこのタイプとされています。

4. 中医学的な便秘の分類

東洋医学では、便秘を「体全体のバランスの乱れ」としてとらえます。

- 熱秘:体内に熱がこもり、便が乾いて硬くなる。若者・実証体質・発熱や炎症に伴う便秘に多い。

- 気秘:ストレスや情緒で「気」が滞り、腸の通り道が塞がるような状態。出たいのに出ない、腹部膨満感が強い。

- 虚秘:大きくは「気虚秘・血虚秘・陰虚秘」を含む概念。腸を動かす力や潤す力が不足している。高齢者や慢性病後に多い。

- 冷秘:陽気不足や寒冷で腸の働きが停滞。便意が弱く、温めると楽になる。高齢者・冷え性に多い。

5. 便秘の原因 ― 生活習慣と薬剤の影響

便秘の大きな原因には「食物繊維不足」「水分不足」「運動不足」がありますが、実は薬の副作用で起こる便秘も少なくありません。

- 痛み止め(オピオイド)

- 抗うつ薬・抗精神病薬

- 鉄剤

- 高血圧の薬(カルシウム拮抗薬)

などが代表的です。薬を飲んでから便秘が悪化した場合は、必ず主治医に相談しましょう。

細かい機序は薬毎に異なりますが、大まかに言うと「 腸の動きを抑える・分泌を減らす・便意を鈍らせる・腸内環境(腸内細菌叢)を乱すことによって便秘を引き起こす」とご理解ください。

6. 医師への受診が必要と思われる便秘のサイン

- 便秘が急に始まった、または性質が変わった

- 血便が出る

- 体重が減ってきた

- 強い腹痛や嘔吐を伴う

このようなときは、大腸がんなど重大な病気が隠れていることもあるので、早めに受診してください。

7. 便秘と大腸がんの関係

「便秘は大腸がんの原因ですか?」という質問をよく受けます。便秘が直接がんを引き起こす明確な証拠はありません。ただし、便秘が長く続くと便中の有害物質が腸にとどまる時間が長くなるため、リスクを懸念する声はあります。何より大切なのは、「便秘が大腸がんのサイン(初期症状のひとつ)であることがある」ため、変化があれば医師に相談することが肝要です。

8. 下剤はクセになる?

「下剤を使うとクセになるのでは?」と不安に思う方も多いでしょう。実際には、浸透圧性下剤(酸化マグネシウムなど)は習慣性が少なく、長期的に使える場合もあります。一方、刺激性下剤(センノシドなど)は長期連用で効きにくくなることがあり、医師の管理下で使うのが安全です。「自己判断で服用し続けることが問題」なので、心配なときは医師に相談しましょう。

9. 便秘に対するセルフケアの選択肢

- 朝起きたらコップ1杯の水を飲む

→ 夜の間に失われた水分を補給し、腸をやさしく刺激します。 - 食物繊維(野菜・果物・海藻・豆類)をバランスよく摂る

→ 野菜・果物・海藻・豆類などを意識的に取り入れましょう。

水溶性食物繊維(果物・海藻・大麦など)は便をやわらかくし、腸内細菌を整えます。

不溶性食物繊維(野菜・豆類など)は便のカサを増して腸を刺激します。 - 発酵食品(ヨーグルト・納豆など)を取り入れる

→ ヨーグルト・納豆・味噌などの発酵食品は、腸内環境を整え、便通をサポートします。 - 適度な運動(ウォーキングや腹筋)

→ ウォーキングや腹筋運動は腸の動きを助け、便意を起こしやすくします。 - 朝食後のトイレ習慣をつける

→ 朝食後は腸が動きやすい時間帯(胃結腸反射)ですが、朝は忙しくて落ち着けない方も多いです。その場合は、夕食後や入浴後など、リラックスできる時間に排便を心がけましょう。大切なのは「自分に合ったタイミングでリズムをつくる」ことです。

まずは“朝の水1杯”と“排便習慣づくり”から始めてみましょう!

外出が難しい方のための便秘予防運動

便秘の予防にはウォーキングなどの有酸素運動が効果的といわれますが、高齢の方で歩くこと自体が負担になったり、猛暑や寒さで外出が難しいこともあります。

そんなときには、室内でできる「腸を揺らし、腹圧をかけ、血流を整える」運動がおすすめです。

1. 椅子に座って足踏み

椅子に腰掛けたまま、膝を交互に軽く持ち上げます。下肢の血流が良くなり、腸も刺激されます。

2. かかと上げ・つま先上げ

椅子に座ったまま、かかとやつま先を交互に上下させます。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割を果たし、全身の循環をサポートします。

3. 骨盤まわし・お腹まわし

骨盤を前後・左右にゆっくり動かしたり、バランスボールに座って軽く弾む動きもおすすめです。お腹全体がほぐれ、腸への刺激になります。

4. 腹式呼吸

背筋を伸ばして座り、お腹をふくらませながら吸い、へこませながらゆっくり吐きます。横隔膜の動きが腸を内側からマッサージしてくれます。

5. お腹のマッサージ(腸もみ)

便の流れに沿って「の」の字を描くようにお腹をやさしくなでます。寝たままでもできるので、体力が落ちている方にも続けやすい方法です。

外出が難しいときでも、体操なら可能です。

ポイントは「腸をやさしく刺激し、リズムをつくること」。

椅子に座ってできる運動や、呼吸法・お腹のマッサージを取り入れて、毎日の習慣にしていきましょう。

10. 鍼灸でできること

鍼灸は「腸の動きを整える」「自律神経のバランスを調える」効果が期待できます。

鍼灸院では、便秘の状態や体質に合わせてツボを選びます。

当室では、便秘を主訴として通院されている方の場合には、腰や背中のツボに1Hz程度の電気鍼を使うことが多いです。ごく弱い電気で筋肉をトントン刺激する感じです。緊張やストレスの影響を受けた腸のリズムを整える助けになり、自然な便通につながりやすいです。

その上で

- お腹のツボ(天枢・気海)で腸の動きをサポート

- 足のツボ(足三里・上巨虚・三陰交)で体全体の調子を整える

- 神闕(へその中央)にマイルドな箱灸(温灸)を据えて、「腹部全体を温めて」「胃腸の働きを整え」「体の元気を補い」ながら自然な排便を促す

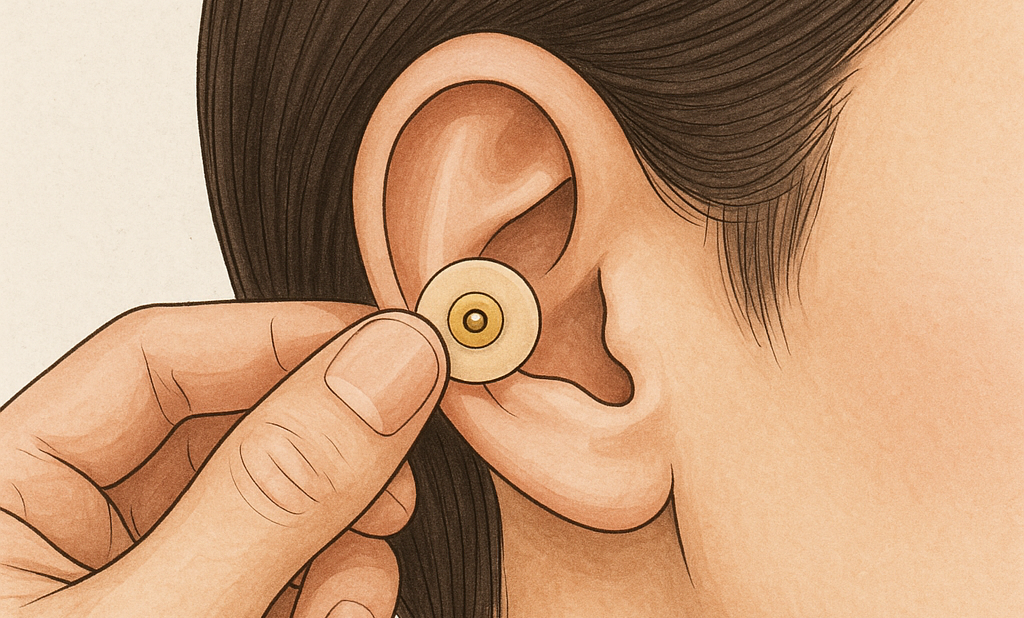

- 耳のツボへの置き鍼という小さなシール状の鍼を貼り、数日間やさしく刺激します

などといった施術の中から状態を確認しながらセレクトして施術します。

特に薬の副作用で便秘がある方や、下剤に頼りすぎたくない方にとって、鍼灸は「自然な排便を促す補助療法」として役立つ可能性があります。

11. まとめ

便秘は「よくあること」と思って放置しがちですが、体にさまざまな影響を与えます。

- 生活習慣の改善

- 必要に応じた薬の使用

- 鍼灸による補助的なサポート

をうまく組み合わせることで、ともに快適な排便習慣を取り戻しましょう。